醫院動態

歷時9個半小時 動靜脈畸形出血少年轉危為安

農歷正月初一,一場乒乓球賽后17歲的男孩小豪突然顱內出血,生命垂危。從急診到神經外科,再到手術室、麻醉科和重癥醫學科,北京天壇醫院的醫護人員們迅速為小豪搭建起一條生命通道。

小豪剛上高二,身高近1.9米,酷愛運動。農歷正月初一晚,小豪和朋友們一起打乒乓球,突然感到天旋地轉,吐出咖啡色液體。朋友和家人立即把他就近送到醫院,經過CT檢查,發現小豪顱內有出血,由于附近醫院醫療條件有限,家人把小豪送到了北京天壇醫院。

此時已經是次日凌晨,小豪出現明顯嗜睡的癥狀,急診醫生立即將他收入急診留觀室,對癥治療的同時,完善頭部各項檢查。隨后,神內留觀的莫荊麟醫生向當天值班的神經外科和神經介入醫生發出緊急會診申請。

“剛好剛查完房,我們幾個人簡單分了一下工,我去看病人,他們回病房看片子。”當天值班的神經外科腦血管一病區主任醫師陳曉霖趕去急診,住院總醫師王明澤帶領葛學成、王磊波兩位進修醫師回病房,做好會診的準備。

“患者小腦蚓部都是雜亂的血管團,但由于血腫對動靜脈畸形顯影干擾很大,病灶的供血很可能比影像學檢查上能看到的復雜,手術難度很高。”陳曉霖說,綜合各方面判斷,小豪因動靜脈畸形導致出血的可能性比較大,由于他后顱窩出血量很大,隨著水腫的加重,很可能會壓迫腦干或導致急性腦積水;同時,因為患者年齡只有17歲,將來再破裂出血的可能性很大,目前患者有手術指征,通過復合手術可以完全治愈。

幾位醫生制定了造影明確情況,如果血管條件允許,先栓塞,把出血風險降低后開顱清除血腫并切除病灶的方案,這個方案很快得到了腦血管一病區副主任曹勇和神經外科主任、腦血管一病區主任王碩的支持。

隨后,王明澤與麻醉科、手術室、ICU迅速聯系,準備手術,向小豪父母交代治療方案和風險,在對小豪進行必須的防疫篩查后,他被推進復合手術室。此時,麻醉醫生王琦、巡回護士邢再興已等候多時。

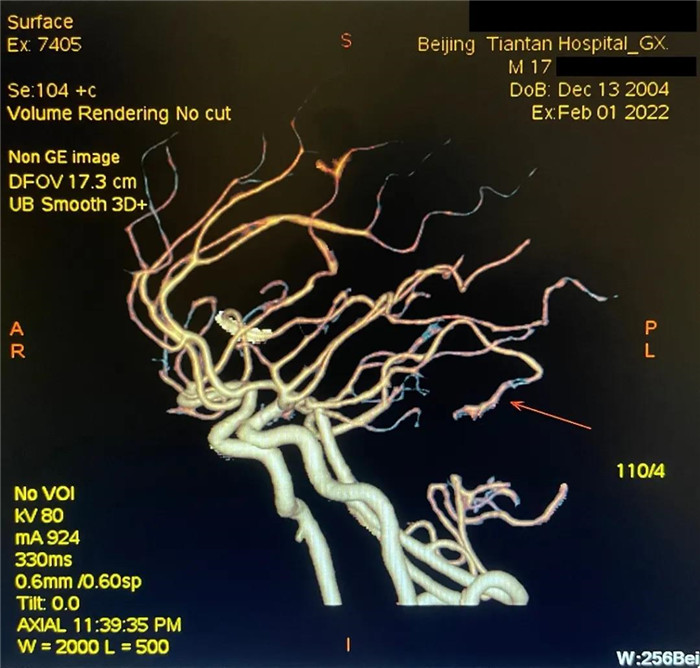

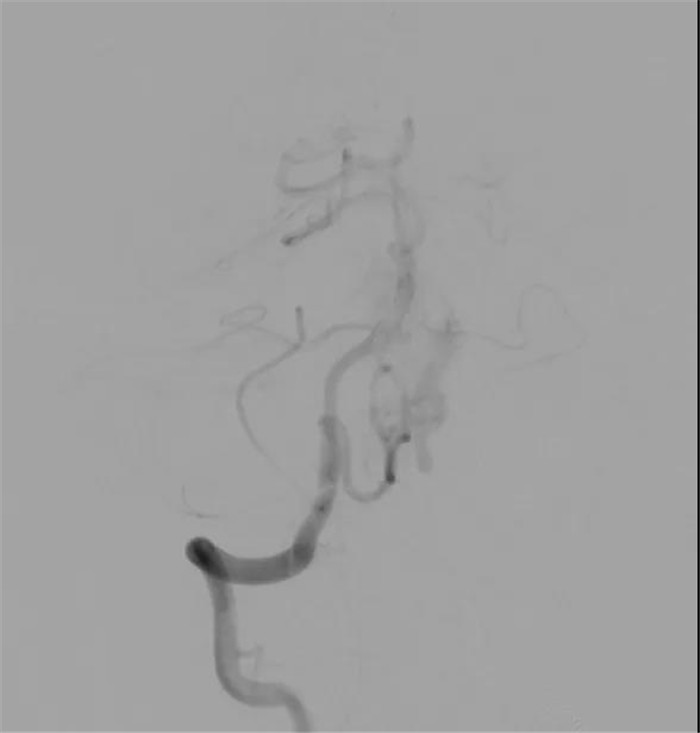

“復合手術室可以對手術患者進行血管造影檢查,根據造影檢查結果進行手術,并隨時可以造影查看手術效果,不必再像以往那樣先做造影,再進手術室手術,然后再推出手術室做造影。” 陳曉霖介紹,小豪的全腦血管數字減影造影顯示,他的出血病灶是位于小腦蚓部的腦動靜脈畸形,而且右側小腦上動脈和雙側小腦后下動脈都參與了動靜脈畸形的供血,動脈極其迂曲,不論是栓塞前的微導管超選還是栓塞后的微導管撤出都存在一定難度。

根據造影結果,醫生們選擇對右側小腦上動脈和左側小腦后下動脈進行栓塞以降低術中出血風險。由于動脈迂曲、活動度極大,微導絲和微導管的每一寸進退都冒著刺破動脈的風險,足足用了一個小時,兩支目標動脈中病灶的供血分支和一部分病灶被成功栓塞,正常血管分支被完整保留。

來不及喘息,醫生們發現小豪的病情又發生變化。“遺留的右側小腦后下動脈向病灶的供血增加,在貼近腦干背側的位置出現更多彌散病灶顯影,這就意味著手術切除病灶可能變得更加危險,患者可能因為術中操作的刺激昏迷不醒,甚至無法自主呼吸。”手術間里的氣氛愈加凝重。

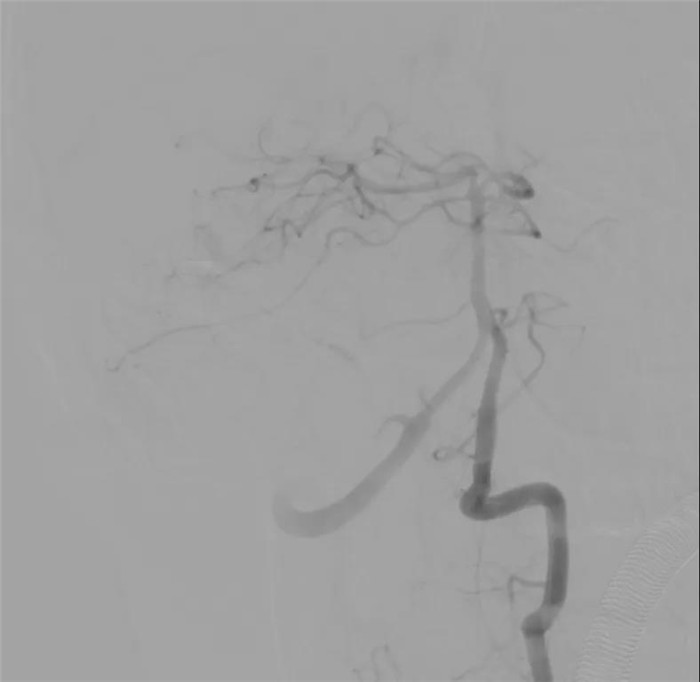

“我建議嘗試通過最后這支供血動脈爭取完全栓塞,開顱只做血腫清除,盡量減少對腦干的影像。”陳曉霖說,大家隨后對最后一支供血動脈發起“進攻”。通過不斷調整微導絲的形態,將微導管超選到盡可能靠近畸形巢的位置,王明澤向微導管內推入栓塞劑。隨著一團栓塞劑慢慢出現在引流靜脈與病灶交界的位置,畸形完全被栓塞,經過造影復查,原本“一團亂麻”的病灶區域十分干凈,只有幾團栓塞劑的痕跡若隱若現,小腦的各個分支動脈都被完好保留!

手術間內士氣大振,醫護人員相互配合,開顱、枕骨大孔減壓,陳曉霖在顯微鏡下對患者小腦和第四腦室內血腫進行清除,并對血腫壁上疑似的異常血管進行電凝。

經過復查,小豪的動靜脈畸形被完全消滅,正月初三0時30分許,手術結束,用時9小時30分。

目前,小豪正在重癥監護病房接受后續治療,情況平穩。

據了解,北京天壇醫院神經外科腦血管組建立了腦出血的急診危重癥綠色通道,依托復合手術技術實現診斷與治療、介入與顯微手術的成功融合,有效縮短了急診腦出血患者的診治流程,爭取了珍貴的救治時間窗。2018年以來,團隊已完成了50余例腦出血急診病人救治。隨著技術的進步和團隊的壯大,更多的患者將從復合手術綠色通道中獲益。

京公網安備111010602104056

京公網安備111010602104056